【2025年最新】南海トラフ地震対策完全ガイド:今日からできる防災準備と必需品リスト

また地震のニュースか…

テレビを見ながらそう思った矢先、画面に「南海トラフ地震臨時情報」の文字。背筋が凍りつきました。

「そろそろ防災準備しなきゃ」と思いながら結局何もせずに過ごしていたことを後悔しました。

緊急のニュースに慌てふためき、急いで対策しようと思ったものの、防災用品は次々と売り切れ。

残っているものも値段が吊り上がっていく始末。

「早く準備しておけばよかった…」その時の後悔は今でも鮮明です。

南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくありません。

この記事では、我が家で実践した家具の固定方法や、小さなお子さんがいるご家庭向けの必需品リスト、そして避難経路の確認方法までをご紹介します。

もしもの時に家族を守るため、今日からできることを一緒に始めていきましょう!

目次

- 南海トラフ地震とは?発生確率70%超の巨大地震の基礎知識

- 命を守る室内対策:家具転倒防止の具体的方法と効果

- 家族を守る防災バッグ:年齢別・状況別の必需品リスト

- いざという時の避難計画:ハザードマップと家族の安全確保法

- まとめ:今すぐ始める南海トラフ地震対策・週末からできる防災ステップ

南海トラフ地震とは?発生確率70%超の巨大地震の基礎知識

「南海トラフ地震って何?」と思われる方もいるでしょう。

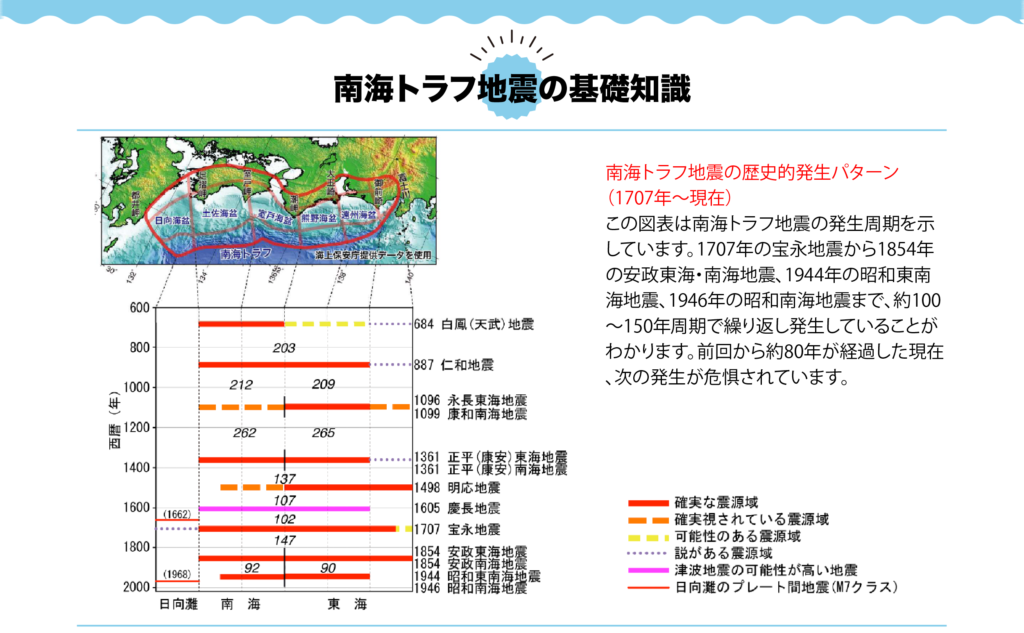

南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州東方沖までの太平洋沖にある海溝型の大きな溝のことです。

この地域では約100年周期で大地震が発生しており、前回の地震から約80年が経過している現在、発生確率が高まっています。

専門家によると、南海トラフ地震は今後30年以内に70~80%という非常に高い確率で発生すると予測されています。

歴史上の発生年表を見ると、その周期の安定性に驚かされます。まるで時計のように、次の発生時期が近づいていることを示しているのです。

この地震が発生した場合、最大震度7、津波の高さは場所によっては10メートル以上になる可能性もあります。

東日本大震災を思い出していただければ、その破壊力の大きさが想像できるでしょう。

これは決して他人事ではありません。

「まさか自分の地域では…」と思っていませんか?実は東海、関東、近畿、四国、九州など、広範囲の地域が影響を受ける可能性があるのです。

歴史が証明している通り、いつ起きてもおかしくない状況なのです。

命を守る室内対策:家具転倒防止の具体的方法と効果

地震の際、室内での怪我の多くは家具の転倒によるものです。

私は阪神大震災の時に自宅の棚が倒れたり、物が落ちてきた経験があるので、これが無視できない重要な対策だと実感しています。

我が家でも以下の対策を実施しました。

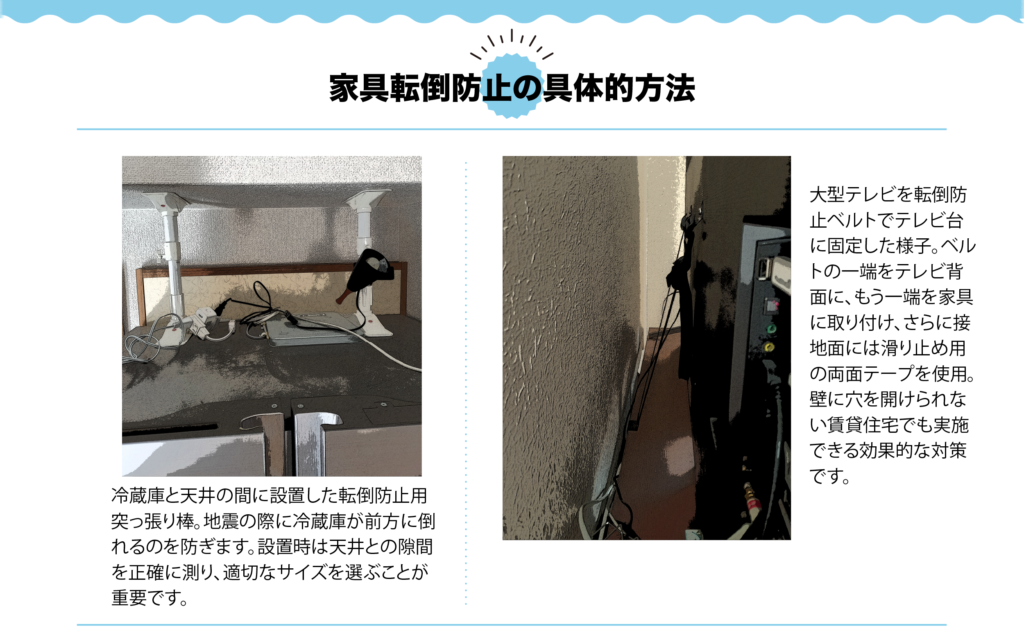

冷蔵庫の転倒防止:突っ張り棒による効果的な固定方法

リビングで最も危険だと感じたのは冷蔵庫でした。

倒れてきたら命に関わります。早速、突っ張り棒で補強しました。

この対策は東京都の防災ガイドラインでも推奨されている方法です。

購入する時は必ず隙間の長さを測ってからサイズを選びましょう。サイズが合わないと返品する手間が発生します。

テレビの安全対策:賃貸住宅でもできる2つの固定法

大型テレビは倒れると凶器になります。

転倒防止ベルトでテレビ台と固定し、さらに接地面がずれないように両面テープで貼り付けました。

テレビの固定には2つの選択肢があります:

- 家具にテレビを固定する方法:ナイロン製のストラップを使用し、一端を家具に、もう一端をテレビの背面に取り付けます

- 専用のマウントキットを使ってテレビを壁に直接固定する方法

賃貸住宅では壁に穴を開けられないことが多いので、我が家では1番目の方法で対策しました。

家電と家具の落下防止:100円ショップでできる耐震対策

電子レンジなど重い家電が乗っている棚には耐震マットを敷いて、落下防止対策をしました。

完璧ではなくても、小さな揺れなら効果があります。何もしないよりずっと安心です。

耐震マットは、壁に穴を開けられない賃貸住宅でも使える優れた選択肢です。

これらは粘着性のあるジェルパッドで、家具の滑りを防ぎ、床にしっかりと固定します。

DIYショップやホームセンター、100円ショップでも入手できます。

その他の対策

棚の上や高いところに重たいものや落ちてきて危なそうな物がないか確認しました。

そういったものは別のところへ収納するようにしました。

特にガラス製品や重い本などは、落下防止対策が必要です。

キャビネットやクローゼットのドアには、地震の際に中身が飛び出さないよう、チャイルドプルーフラッチなどの留め具を取り付けることも効果的です。

寝室の安全確保:就寝中の地震に備える5つのポイント

- 家具は堅固な床(木製の床など)に置きましょう。畳の上に置く場合は、木の板などを敷くと安定します

- 寝床の近くに大型家具を置くことは避けましょう。夜間に地震が発生した場合、倒れてきて下敷きになる危険があります

- 地震対策用のブレーカーの設置も火災防止に効果的です

- ガラス窓や食器棚には、飛散防止フィルムを貼ることで、割れたガラスによる怪我を防げます

皆さんのお家でも、まずは危険そうな家具から対策してみてはいかがでしょうか?特にお子さんの部屋や寝室は優先的に安全確保することをおすすめします。

少しの対策が、いざという時の大きな安心につながります。

家族を守る防災バッグ:年齢別・状況別の必需品リスト

市販の防災セットも便利ですが、家族構成や個人の事情に合わせて必要なものを揃えるのがベストです。

私も最初は「既製品で十分だろう」と思っていましたが、実際に中身を確認すると足りないものがたくさんありました。

「赤ちゃんがいる家庭はオムツやミルクも必要だし、持病がある人は薬も入れないとね」と妻。子どものアレルギー対応食品や、ストレス軽減のためのお気に入りのおもちゃなども考慮すると良いでしょう。

基本の防災セット:3日間生き延びるための15アイテム

| カテゴリー | 必要なアイテム |

|---|---|

| 水・食料 |

・飲料水(1人1日3リットルが目安、3日分) ・非常食(缶詰、レトルト食品、乾パンなど) ・缶切り |

| 医療・衛生用品 |

・救急用品(絆創膏、消毒液、常備薬など) ・マスク・除菌シート ・非常用トイレ ・生理用品(女性) ・ウェットティッシュ |

| 情報・通信 |

・懐中電灯・予備電池 ・モバイルバッテリー ・ポータブルラジオ ・笛(助けを求める時に) |

| 貴重品 |

・現金(小銭も含めて) ・健康保険証のコピー ・重要書類のコピー |

| 衣類・防寒 |

・着替え・防寒具 ・雨具 ・丈夫な靴 |

乳幼児がいる家庭の防災バッグ:赤ちゃん用必需品チェックリスト

| カテゴリー | 必要なアイテム |

|---|---|

| 食事関連 |

・粉ミルク/液体ミルク ・哺乳瓶と予備の乳首 ・離乳食 ・スプーン、ビブ(よだれかけ) ・アレルギー対応食品 |

| 衛生用品 |

・おむつ(5日分程度) ・おしりふき ・おむつ用クリーム ・着替え(3〜4セット) ・ビニール袋(汚れた服用) |

| その他 |

・お気に入りのおもちゃ/毛布 ・体温計 ・子ども用の薬 ・おしゃぶり |

定期メンテナンスの重要性:半年ごとの防災バッグ点検法

防災バッグは玄関など、すぐに持ち出せる場所に置いておくことが大事です。

また、定期的に中身をチェックして賞味期限切れの食品がないか確認しましょう。

半年に一度くらいは中身を確認する習慣をつけると良いでしょう。

あなたの家庭では、どんなアイテムが必要ですか?家族の特性に合わせた防災バッグを作ることで、いざという時の安心感が違います。

特に小さなお子さんがいる家庭では、子どもの年齢に合わせて定期的に内容を見直すことが重要です。

いざという時の避難計画:ハザードマップと家族の安全確保法

地域のハザードマップを確認し、避難経路や避難場所を家族で共有しておくことが重要です。

私も最初はハザードマップの存在すら知りませんでした。あなたは確認したことがありますか?

ハザードマップの入手方法

「〇〇市 ハザードマップ」で検索すれば、各自治体のホームページから簡単にダウンロードできます。

スマートフォンでも確認できるので、家族全員のスマホに保存しておくと安心です。

ハザードマップでは以下の情報を確認できます:

- 自宅が水害の恐れがあるエリアか

- 最寄りの避難所の場所と収容人数

- 津波到達予想時間と浸水深

- 土砂災害の危険区域

- 避難ビルの位置

うちの地域って津波の心配はあるのかな?

ハザードマップによると、うちは海から距離があるから津波の心配は少ないみたい。でも川が近いから洪水の可能性はあるね

「津波てんでんこ」の教え

東日本大震災の時に広く知られるようになった「津波てんでんこ」という言葉をご存知ですか?これは「津波が来たら、取る物も取りあえず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに一人で高台へ逃げろ」という三陸地方に伝わる教えです。

この教えの本質は「自分の命は自分で守る」という点にあります。

家族の命を守るためには、事前に避難場所を決めておき、「その場所で再会する」という約束をしておくことが大切です。

小さい子どもがいる家庭では、保育園や学校からの避難経路、誰がお迎えに行くのか、もし迎えに行けない場合はどうするのかなど、具体的なシナリオを話し合っておくことが重要です。

お子さんと一緒にハザードマップを見ながら、「もしもの時はどうするか」を家族会議で話し合ってみてはいかがでしょうか?子どもの年齢に合わせた説明をすることで、防災意識を育むきっかけにもなります。

災害はいつ起こるか分かりません。今日から家族で避難計画を立て、定期的に見直す習慣をつけましょう。

まとめ:今すぐ始める南海トラフ地震対策・週末からできる防災ステップ

南海トラフ地震は100年周期で発生しており、前回から80年経過している現在、発生リスクは高まっています。

「起きなければラッキー」ではなく、「起きても大丈夫」という準備が必要です。

今回ご紹介した対策は:

- 家具の転倒防止 - 命を守る最初の一歩

- 防災バッグの準備 - 家族構成に合わせたカスタマイズが鍵

- 避難経路の確認 - 家族で共有しておくべき大切な情報

これらはどれも今日から始められる基本的な対策です。

一度に全部やろうとすると確かに大変ですが、週末に一つずつ取り組めば、一ヶ月もあれば基本的な備えは整います。

この記事を読んでくださった方の「なんだか面倒くさいなぁ」という気持ちが「よし、やってみるか」という前向きな姿勢に変わっていたら、これ以上嬉しいことはありません。

実際に我が家で防災対策を始めてから、「もしも」の時の不安が減り、不思議と心に余裕が生まれました。

日常生活をより大切に感じるようになったのです。

防災は特別なことではなく、日常の延長線上にあるものです。

今日からできることを少しずつ始めて、家族の安全を守りましょう。

皆さんの防災への第一歩が、もしもの時の大きな安心につながりますように。